「辛い」という字に1本を足すと「幸せ」に ―日本語スピーチコンテストでアフリカ奨学生が優良賞!

カメルーン出身の100年構想生・マハマットさんが日本語スピーチコンテストで優良賞

9月14日にJASSO大阪日本語教育センター主催「第46回日本語スピーチコンテスト」が開催され、同校で日本語を学ぶ9か国・17人の留学生が参加し、あしなが奨学生のマハマットさん(カメルーン出身)が見事、上級クラスの優良賞を受賞しました。

マハマットさんは「あしながアフリカ遺児高等教育支援100年構想(※1)」の7期生として2022年春に来日。コンテストでは漢字を学ぶ中で気づいた、日常にある「幸せ」について、ひとりの日本人のおばあさんとのエピソードを交えて発表しました。

マハマットさんのスピーチ全文をぜひお読みください!

明日は必ず来るから

皆さんこんにちは!

漢字がないアフリカのカメルーンから来た私が、今日は皆さんに漢字から学んだことを伝えたいと思います。

皆さん「幸せ」と「辛い」の漢字を知っていますか。これらはとても似ています。私も何回も書き間違ったことがあります。「幸せ」と「辛い」は、たった「一」本の線の違いです。「幸せ」という字から1本を引く と、「辛い」になります。そして、「辛い」という字に1本を足すと、「幸せ」になります。

でも、どうしてこんな反対の意味の漢字がこんなに似ているのでしょうか。私の解釈を皆さんに述べようと思います。

日本に来たとき、皆さんは幸せでしたね。こんな安全で、きれいで、礼儀正しい国は、世界でも珍しいです。でも、皆さん今はどうですか?幸せですか?それとも辛いですか?

辛いと答える人も多いのではないでしょうか。私たちは受験勉強の真っ最中ですから。毎日たくさんの宿題をこなしながら、大学や専門学校に合格できるかどうかの不安に駆られます。ですから、幸せの一番上の一本の線が無くなってしまい、「辛い」になるでしょう。えんえんと続く辛い日々の中で、無くなった自分の幸せの一本の線を探しても見つからないこともよくあります。実は、私もそうでした。

3ヶ月前、試験が近づいたとき、私は不安でたまらなかったです。授業の後、道を歩いているときも、電車に乗っているときも、いつも重い赤本の数学の解説を読んでいたのに、なかなか上達しなくて、自分を情けなく思っていました。とても辛く、寝ようにも寝られない日々でした。

ある日、電車の中でその重い本を読んでいたとき、隣に座っていたおばあさんが声をかけてくれました。「受験勉強は大変ですね。頑張ってください。応援してるよ」その言葉を聞いて重い赤本が軽くなりました。知らないおばあさんから、そんな小さな励ましの言葉をかけてもらったとき、どれだけ嬉しかったか。まるで、無くなった幸せの「1本」を見つけたようでした。このようにほんの少しの作用で辛さは幸せに変わります。

今まで、一人で戦っていたと思っていましたが、私はその時思い出しました。実際には、一人ではないのです。国にいる家族、友達、そして日本に来てからできた友達も私の近くにいる先生方も、私をサポートしてくださっている方々も皆、私と共に戦っています。皆は私を応援してくれていますから、辛い日々の中でも私は幸せです。

もう一つ皆さんにお伝えしたいと思うのは、計画通りの人生はめったにないと言うことです。皆さんは人生の計画を立てて頑張っていると思います。しかし、第一志望の大学に入れなかったら、それで人生は辛いものになるのでしょうか。そんな事はありません。夢を達成するための他の方法を探して下さい。「計画」の画と言う字は描く絵を指しています。計画通り行かない場合は絵を描き直しましょう。

このように漢字の意味を知り、日本語を学んだことは、私の人生まで変えてくれたと感じています。

まだ正直に言うと漢字テストが苦手ですが、これから出会う漢字は、私の人生をどう変えてくれるのかを楽しみにしています。これからも明日を信じて頑張ろうと思います。

明日は必ず来るから!

日本語を学び、日本語で大学受験をするということ

マハマットさんは、本格的に日本語を学び、外国人留学生として「日本留学試験(EJU)」を受験して日本の大学入学を目指す日本語トラック生(※2)の一人です。

来日後の1年間はJASSO東京日本語教育センターで学びましたが、アカデミックな日本語力をさらに強化するため、2023年春にJASSO大阪日本語教育センターへ移籍しました。現在は2024年春の大学進学を目指して猛勉強する日々です。

母国カメルーンの公用語はフランス語と英語です。マハマットさんはさらに、フラニ語とアラビア語に加え、ドゥアラ語も少しできるそう。

そんな、5つの言語を操るマルチリンガルのマハマットさんですが、6つ目の言語となった日本語は、平仮名・カタカナ・漢字という3種類の文字を持ち、アルファベットも加えると4種類の文字で構成される、世界でも特殊な言語です。そのうえ同音異義語も多く、音だけで意味を理解することは困難です。

カメルーンをはじめとしたアフリカ諸国において、日本語に触れる機会はほとんどありません。そんな馴染みのない日本語を、たった2年間で習得し、しかも日本語で大学受験に挑み合格する、という目標は、並大抵の努力では実現不可能なことです。

しかし、マハマットさんはそれに挑戦しています。その結果、言葉の壁を乗り越え、とても大切な、新しい考え方に気づくことができました。

今から26年後の2050年には、世界人口の4分の1をアフリカ大陸が占めると言われています。アフリカは今も、食糧危機や貧困、紛争など、根深い、様々な社会課題に直面しており、極めて「辛い」状況にある人たちが数多くいます。

100年構想生であるマハマットさんの「志」(※1)は、アフリカ大陸の技術革命に貢献すること。アフリカの人たちの「辛い」を「幸せ」に変え、世界に明るい未来をもたらすリーダーを目指すという壮大な挑戦は、日本で今、スタートしたばかりです。

学生寮「心塾」の塾生でもあるマハマットさん。(左)来日1年目、日野市の夏祭りに参加(右)心塾の卒塾式では送辞を読み上げた

街頭募金活動では日本語で、感謝とアフリカ遺児の想いを伝えます。

※1 あしながアフリカ遺児高等教育支援100年構想

サブサハラ・アフリカ地域49か国各国から毎年1人ずつ、優秀な遺児を選抜し、世界の大学に留学する機会を通して、アフリカのさまざまな分野で活躍し、アフリカの発展を担うリーダーを育成しようという構想。日本国内では23年10月末現在、47名の学生が全国の大学で勉強しています。100年構想生は、学部4年間をかけて、社会課題に取り組む「志」を固めていきます。卒業時に「あしながプロポーザル」としてまとめ、「志」を達成するために具体的な行動をとることが求められます。

※2 日本語トラック生

アフリカ遺児高等教育支援 100 年構想生の中でも、日本に来て日本語で大学を受験し、日本語で大学の授業を受ける学生のことを「日本語トラック生」と呼びます。使い慣れた英語やフランス語ではなく、一から学ぶ日本語を選択した日本語トラック生は、将来、日本とアフリカの架け橋として活躍することが期待されています。

アフリカ遺児支援レポートで、100年構想生の志や活躍をご覧になりませんか?

本会では、輝く100年構想生たちの高い志や、活躍のようすをまとめた「アフリカ遺児支援レポート」を発行しています。

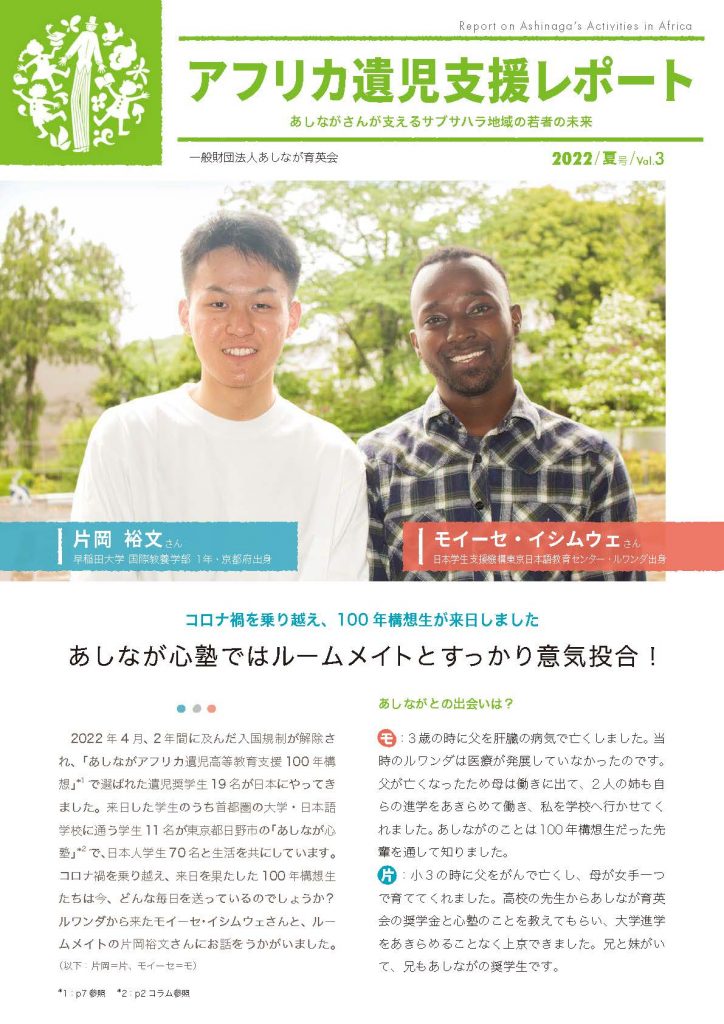

たとえば、2022年夏号では、東京の学生寮で暮らすルワンダ出身の100年構想生・モイーセさんと、同室の大学奨学生・片岡さんのインタビューを掲載しています。筑波大学を卒業後、自らの努力で英オックスフォード大学院に進学したウガンダ出身のアネットさんのストーリーも。明るく前向きな気持ちになる学生たちのストーリーが詰まっています。

下の「アフリカ遺児支援レポートを見る」から、記事一覧をご覧いただけます。各記事内にある「PDFでダウンロード」ボタンからお読みください。