保護者インタビューまなざし「『あなたのことを見守っているよ』待つ愛こそ一番の愛」

保護者インタビュー 「まなざし」 第5回

「あなたのことを見守っているよ」待つ愛こそ一番の愛

ナオコさん(埼玉県 50代)

あしながレインボーハウスで行われる「心のケアプログラム」は、ファシリテーターやバックヤードスタッフとして、ボランティア参加してくださる方々に支えられている。ナオコさんも、ここ数年、ボランティアとしてプログラムの運営に関わっているひとりだ。

「子どもと遊ぶファシリテーターは体力的にきついのでできませんけれど、保護者のファシリテーターをしています」

保護者がグループディスカッションをするときに、円滑に話ができるよう手助けするのが保護者のファシリテーターの役目だ。

「あしながレインボーハウスの仕事は楽しいんです。あそこでは、誰も自分のことを隠さないでいい。お母さんたちの話を聞きながら、自分も心が落ち着いてきて、癒されるんです。自分の方がお母さんたちに助けられているのかな」

今回は、そんなナオコさんの、奮闘と愛情の物語を紹介する。

温厚で頼りになるスポーツマンの夫

夫が他界したのは、子どもたちが10歳と12歳の時だった。がんで闘病して、手術も成功して、半年間ほど仕事に復帰して、平穏を取り戻したころ、その時は突然やってきた。

「がんが再発して、手術をして。手術は成功しましたが、感染症を起こしてしまい、あっという間に逝ってしまいました」

夫は高校、大学とテニス部で、高校では東京都の大会で優勝するほど打ち込んでいた。結婚してからも、週末には仲間とテニスをするようなスポーツマン。都会育ちなのに自然が好きで、子どもたちを海へ、山へとよく連れ出してくれた。

「とにかく穏やかな人でした。ある日、子どもの送り迎えで車に乗っていて、ぶつけて傷つけてたことがありました。その時も、『みんながケガしていないなら大丈夫。買い替えればいいよ、形あるものはいつかは壊れるんだから』と言ってくれて、本当に救われました」

会社の近くに新しいお店ができると、ケーキやチョコレートをお土産に買ってきてくれる、温厚で、優しく、頼りになる夫だった。

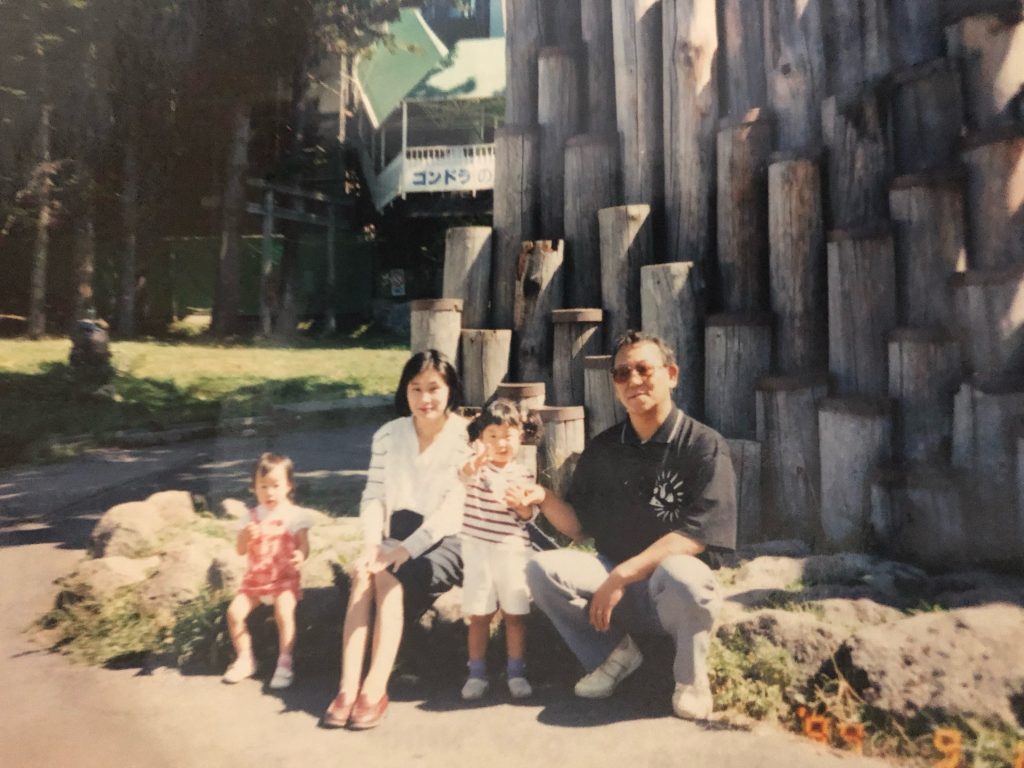

家族そろってのおでかけ

残された私たち、どう生きる

予期せぬ夫の死。

実家がある九州に戻るか迷ったが、子どもたちの生活環境を変えたくなかった。自分自身も大きな行動を起こす力が出せなかった。食べることも、眠ることもできず、毎晩涙が止まらない。話せる人も身近におらず、悲しみと孤独と不安の日々が1年以上も続いた。身体はやせ細り、表情が乏しくなった。

「そんなうつ状態から、立ち直るのに2年ほどかかりました。何か自宅でできる仕事を…と探してインターネット関連の仕事を始めました。フリーランスだから時間の融通が利くかと思いきや、実はとても不規則。そして、思いのほか、外出が多く、家を空ける時間も増えました」

夜遅くに打ち合わせが入ったり、土日に仕事で出掛けなければならなかったり…子どもとの時間もなかなか取れないのが現実だった。とにかく、必死で働いた。

上の子は、父親が他界して間もなく、学校でいじめにあった。クラスの男子同士が喧嘩をしたときに「死ね!」と叫んだ声を聞いて泣きだしてしまった。「死」という言葉に反応してのことだった。「変なやつ」と言われていじめが始まった。中学に入って不登校も経験したが、良い友達に恵まれて、学校へ戻ることができた。その後は、大きく道を外すことはなかった。

しかし、下の子には、悩まされることが多かった。中学生になった頃、親の不在が多いことに反抗期が重なって、生活が荒れ始めた。学校は体調不良を理由に連日早退。毎日のように友人宅へ行って過ごしていた。

「不登校や、すでに学校をやめてしまった子たちが集まる、いわゆる『たまり場』に行くようになったのです。居場所は知らせてくれたのですが、夜遅くまで帰ってこなかったので、それは心配で、心配で。学校からの呼び出しも多くて、どんどん道を踏み外していくようで怖かったです」

なぜ?と問い詰めると、「家に帰っても寂しいだけ」と言われた。そればかりは、仕事だからどうしようもない…と思いつつも、このままではいけないと、心が警鐘を鳴らしていた。

そんなとき、年配の友人が言葉に出して言ってくれた。

「子どもと仕事とどっちが大事?子どもは『今』が大事なのよ」

その時、初めて目が覚めた。

自分以外に、この子を立ち直らせる人はいない。大事なのは「今」なのだ。

「何とかなる」と信じ続けて

定時で帰れる仕事に転職したナオコさん。収入は減ったが、何とか、ギリギリで踏ん張ることができた。後悔はしたくなかった。何があってもあまり悲しまないように意識して、「何とかなるさ」と自分に言い聞かせて毎日を過ごした。学校の先生と連絡を密にとって、子どもには「見守っているよ」というサインを必死で送った。無我夢中の日々を過ごしているうちに、下の子も何とか無事に、高校への進学を遂げた。経済的に窮するなか、特待生として1年間、学費が免除になったのは大変に有難かった。それなりに頑張ってくれた証だった。

「高校へ行っても、いろいろ問題はあったけれど、とにかく担任の先生と仲良くなって、味方についてもらって、一緒に見守りました。先生も、道を反れていかないようにと、気を配ってくださいました」

夫の生前は、毎年家族で旅行するのが恒例だったが、3人になってからは揃って旅行をしたことはない。長い休みに九州の実家に帰るのも、旅費を考えると子どもたちだけで精一杯だった。その代わり、よく3人で近場のライブハウスやアイドルグループのコンサートに行った。

「子どものお気に入りのバンドやアイドルグループの演奏を一緒に聴きに行って、ワイワイ盛り上がるのが楽しかったです。共通の趣味や話題があることで、何とか親子がつながっていられた感じです」

音楽に励まされたり、慰められたりしながら、今日まで3人でやってくることができた。現在、ふたりは20代後半になり、それぞれ保育士と栄養士になって仕事をしている。互いに支え合い、頼りにしあういい間柄だ。

互いに支えあう姉妹

あしながレインボーハウスという場所

ナオコさんには、「子どもたちに寂しい思いをさせて申し訳なかった」という思いが永い間ぬぐえなかった。せめて同じ境遇の子どもたちに優しく接したいと思ったのが、あしながレインボーハウスでボランティアを始めたきっかけだった。

「『死』という言葉に反応して泣いてしまった我が子を思い返すと、レインボーハウスのような心のケアをしてくれる場所を知っていればよかった、と思います。思い返せば、当時の私にも心のケアが必要でした。『今』が大変なお母さんたち、『今』悩みを抱えているお母さんたちが、少しの時間でも子どもから離れてリフレッシュできて、辛い思いを吐きだす場所が本当に必要だと思います」

コロナ禍で中断しているケアプログラムが一日でも早く再開できることを祈っている。

(インタビュー 田上菜奈)

レインボーハウス、ケアプログラムの詳細はこちらよりご覧いただけます。