開始から5年目を迎えて【前編】|子どもと大学生が一緒に成長するLSP

あしなが育英会が2020年に開始した、小中学生学習支援プログラム「ラーニングサポートプログラム」(以下、LSP)。学習者である子どもたちからも、彼らをサポートする大学生たちからも高い満足度を得ている、教育支援事業のひとつです。

本記事では、2024年9月に5年目を迎えたLSPについてご紹介するとともに、遺児家庭の子どもたちと保護者の声、そして、子どもたちをサポートする大学生ボランティアのリアルな声をお届けします。

セッションのイメージ

学習者とサポーターが伴走して作り上げる学習セッション

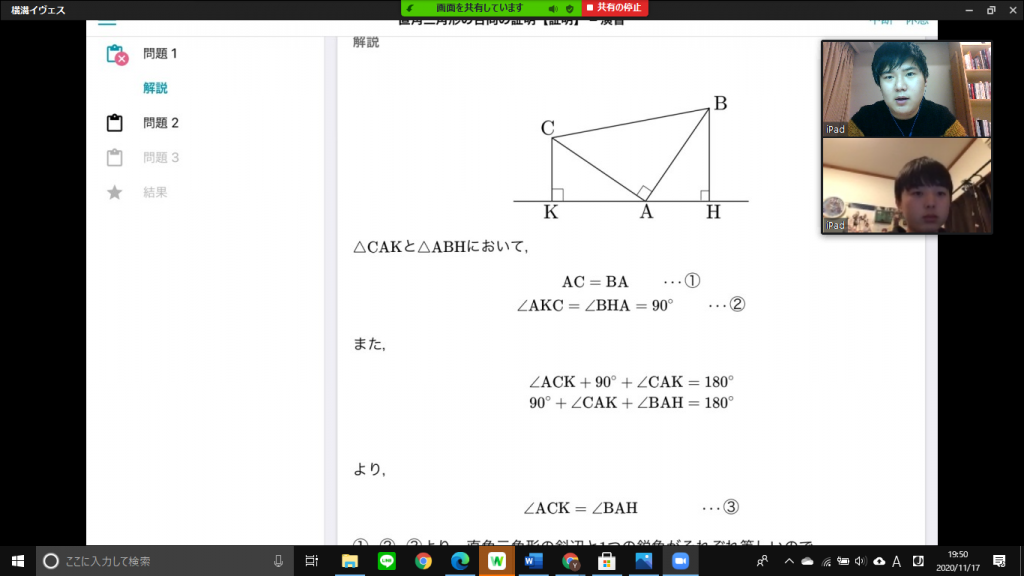

ラーニングサポートプログラム(LSP)の核となるのは、毎週1回、1時間、ビデオ通話ツールの「Zoom」を使って行われる個別学習セッションです。親を亡くした小中学生の子ども(※)と、大学生を中心としたボランティアでペアをつくり、子どもの学習目標に沿って 、1年間継続的に学習します。

※2022年から高校生を対象とした集合型のオンライン学習プログラムも導入

小中学生の学習者を、プログラムの主体者(走者)であり主体的に学習する人という意味を込めて「 LR(=ランナー)」、子どもとペアを組む大学生等を、学習者に伴走する人という意味を込めて「LS(=ラーニングサポーター) 」と呼んでいます。

サポーターの多くは、自らも親を亡くした体験を持つ、「あしなが大学奨学生」たちで、ランナーにとっては学習の伴走者であるとともに、少し先の未来を歩んでいるロールモデルでもあります。

ペアでの学習内容は、その時々のランナーの目標に合わせて決めていきます。本会が無償で貸与しているタブレットを使ったオンライン学習ツール(atama+、公文式など)での学習のほか、学校の宿題やテスト勉強など、毎回のセッションで変更することもできます。

学習ツール「atama+」を使って学習している様子

時には、ランナーが親には言えない悩みをサポーターに相談したり、サポーターが大学生活や自分の体験談を話したりして過ごすこともあります。

ひとり一人に合わせた学習スタイル

~ランナー(学習者)の声~

ランナーの状況に合わせて毎回の学習内容を調整しながら進めていけること、大学生サポーターが1年間じっくり寄り添い歩んでいけることが、LSPの特徴です。2023年のプログラム修了式で、小学生と中学生のランナー代表が、1年間をふりかえり、述べてくれた感想をご紹介します。

小学生ランナー

サポーターとの出会いが家庭学習のきっかけに

Rくん(当時小学6年生)

僕は勉強が苦手です。S先生に会うまで家で勉強をするのが好きではありませんでした。S先生と出会って家でもやってみようと思うようになりました。S先生に出会えてよかったです。ありがとうございました。

Rくんは、2022年からLSPに参加している小学生です。剣道に打ち込んでおり、市大会で3位に入賞するほどの腕前。日ごろから人一倍練習を頑張っています。

LSPのサポーターSさんと一緒に、オンラインで学習を進めるなかで、タブレットでの学習が自分には向いていることを見出すことができ、自分にあった学習方法を見つけることができました。

LSPに参加する前は家庭で学習することが滅多にありませんでしたが、参加後は自らLSPセッションの時間前に待機をし、毎回楽しみに参加するようになりました。LSPに参加してからLSPのセッションのみならず、宿題や家庭での学習にも前向きに取り組めるようになったそうです。

中学進学を控え、剣道への情熱がますます強まるなか、家庭学習と両立できるようになりました。

中学生ランナー

目標達成に向けて、サポーターがいつも寄り添ってくれた

Kさん(当時中学2年生)

私はLSPのセッションで頑張ったことがふたつあります。一つ目は英語です。亡くなった父親が外国人だったため、みんなから”英語ができて当たり前”だと言われてきました。だからこそ、英語がもっとできるようになろうと思い、英検を受けるために、サポーターさんと一緒に、atama+や過去問を使って勉強しました。二次試験対策でも、サポーターさんが一緒に練習をしてくれたので、本番も自信を持って受験できました。

二つ目は、学校のテスト勉強です。定期テストで目標点数に少しでも近づけるように、テスト範囲をatama+や、家と学校でのワークで何度も復習しました。LSPセッションの終わりには、サポーターさんと一緒にミニテストもしました。テストが戻ってきたら、間違っている箇所や間違えた原因をよく考えて見直しました。

LSPのセッションを通じて、日々の勉強習慣がつき、学習意欲も湧いてきました。サポーターさんはいつも、健康状態や悩み事を聞いてくださって、楽しい時間を過ごすことができました。ありがとうございました。

中学生代表のKさんは、継続してLSPに参加してきたランナーのひとりです。自分の学習目標に向けて、LSPセッションを上手に活用してきたそうです。

修了式などでは、子どもたちと保護者、サポーター、スタッフが集合(2023年度修了式)

LSPを通して、子どもの学習姿勢が大きく変化

~保護者の声~

ランナーの保護者からも、1年間のプログラムを経た子どもの変化について、メッセージをいただいています。

息子が、覚醒したかのような成長を見せています

中学3年生ランナーのお母さん

この一年間、本当にお世話になりました。LSPへの参加を通じて、息子は、学校の友達以外の方や普段話す機会のない大人の方々と交流する中で、大きく成長したことを感じています。

最初は勉強のやり方すら分からない様子でしたが、サポーターの方から送られてくる記録メールを読むうち、(息子は)基礎がわかっていなかったことなどに、親としても気づけました。セッションで学び、だんだんと学校の自主学習ノート(宿題)にも単語をいっぱい書くようになりました。学校の三者面談でも、先生から「ノートが変わってきましたね」と言われ、「あ、本当に変わってるんだ」と実感できました。学校の英単語テストの結果が良かった時には、嬉しそうに見せてくれるようになり、その変化にも驚かされました。少しずつ苦手を克服し、自分でもできるという自信を持ち始め、英語への興味も高まっているようです。

高校進学が決まり、「将来はホームステイをしたい」など、先を見据えて、自分なりのやり方を見つけて頑張っているようです。リモート学習では、最初は話すことに慣れていない様子でしたが、徐々に楽しさを見つけているようで、成長を感じる場面が増えました。「覚醒したみたい」と本人とも話しているほど、息子の変化を実感しています。

LSPを通じて基礎からしっかりと教えていただき、本当に感謝しています。本当にありがとうございました。

ラーニングサポーターの体験が、大学生の成長につながる

~サポーターの声~

LSPは、学習者として参加する子どもたちやその保護者だけでなく、ラーニングサポーターとして参加する大学生にとっても、成長の場になっています。サポーターを務めたあしなが大学奨学生へのインタビュー記事から一部をご紹介します。

LSPの活動が、私自身の原動力に

齋藤さん(当時大学4年生)

プログラムでペアを組んだランナーがテストで良い結果を出したり、成績が上がったりするのを見るのはうれしく 、特に、コミュニュケーション能力や学習への姿勢が、最初と最後でとても変化することにやりがいを感じました。毎回のセッションのチェックアウトの時に感想を聞くのですが、回を重ねるごとに、具体的になり、弱点を自分で認識して改善策を言ってくれるようにもなっていきます。学習姿勢が“やらなきゃいけない”から“やりたい”に大きな変化を見せる子もいて、とてもやりがいを覚えました。

それだけではなく、LSPの活動が、私自身の原動力にもなりました。勉強を教える側ではありますが、日々、子どもたちに力をもらっています。この活動があったから、大学の勉強はもちろん、就職活動も頑張ることができました。就職してからも、続けていきたいと思っています。

→インタビュー記事全文は25年1月中旬に公開予定です。

遺児の学習不安を早期に取り除くために

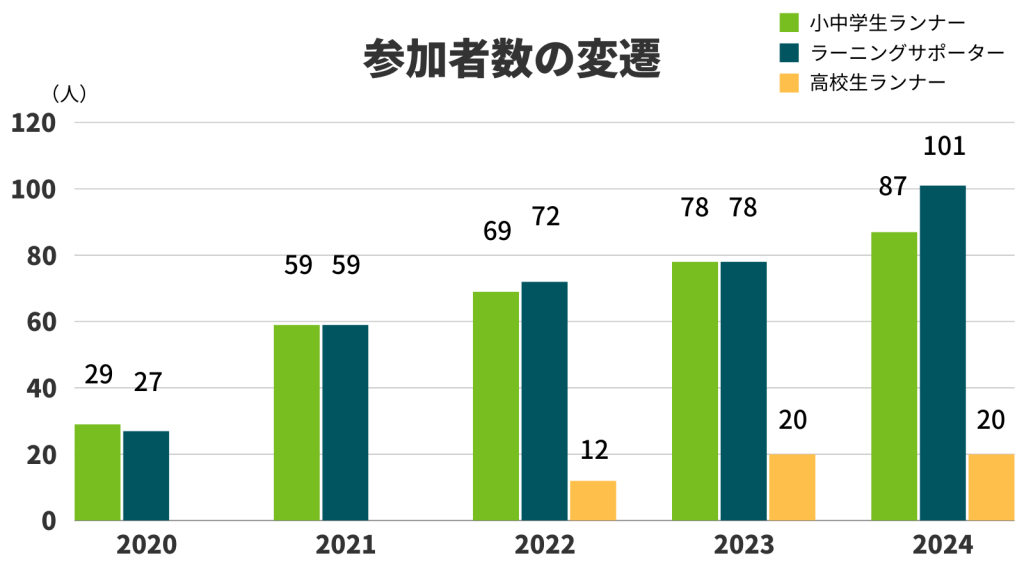

2020年のトライアルプログラムから2024年までに、のべ約350人のランナー(LR)と、のべ300人のサポーター(LS)が、LSPに参加しました。年々参加者数も増加しています(下図)。1年目修了後、2年目以降も継続的に参加するランナーとサポーターが多く、セッションの積み重ねによる成果も見えてきました。

毎年、参加者数が伸び続けています

毎年度の終わりに実施しているアンケートでは、ランナーの75%が「毎週のセッションが楽しみ」、84%が「このプログラムで新しいことを学んだ」と回答しています。

保護者向けのアンケートでは、「LSPは期待に応えられているか?」という質問に90%以上が「とてもそう思う」「そう思う」と回答、70%が「プログラムに参加してから(子どもに)学習習慣が身についた(あるいは学習頻度が増えた)」に「とてもそう思う」「そう思う」と回答しています。これらの結果から、遺児家庭の子どもたちと保護者にとって、LSPは、満足度の高いプログラムであることがわかります。

日本財団の調査(※)によると、学習内容の難易度が上がる小学校4年生ごろから、家庭の経済格差を背景に学力格差が大きくなることがわかっており、さらに、学年が上がるにつれて低学力層から抜け出すことが難しくなっていきます。LSPは、学習に難しさを抱えた子どもたちを早期に発見しサポートすることで、子どもたち自身の学習に対する苦手意識を軽減し、彼らが自信をもって進級・進学できるよう後押ししています。

※出典:「家庭の経済格差と子どもの認知能力・非認知能力格差の関係分析-2.5 万人のビッグデータから見えてきたもの-」,日本財団(2018 年) 詳しくはこちら

次世代へと続くポジティブな循環が未来を変えていく

立ち上げから携わってきた職員の想い

2020年のプログラム創設期からLSPを支えてきた職員に、これからのLSPが目指す姿について聴きました。

経済的困窮による教育格差を埋めたい

リーダー育成課・LSP担当 山口さん

2024年9月で、LSPは、開始から5年目を迎えました。コロナ禍の混乱のなか生まれた事業ですが、社会情勢とともに変化する遺児家庭のニーズを反映しながら、これからも続いていきます。これまでの4年間の積み重ねを通じて、私たちのチームは、LSPが生み出すポジティブな循環について考えてきました。

あしなが育英会の各種教育プログラムにおいては、同じような体験を共有できる先輩遺児とのつながりが、若い遺児たちが抱える経済的・心理的不安を和らげ、勇気を与え背中を押してくれる、という関係性が見られてきました。そんな遺児と遺児の関係性のなかで、“自分と同じように悩む後輩遺児の力になりたい”という思いが引き継がれ、活動が広がり、続いてきたという歴史があります。

LSPでも、参加した遺児の子どもたちが、自分と同じような体験をもつ先輩のラーニングサポーター(あしなが大学奨学生など)と出会うことが、子どもたちのモチベーションにつながっています。進学し夢に向かってがんばる先輩たちとのかかわりを通じて、子どもたちは、自分自身が持つたくさんの可能性や選択肢に気づき、変化が起きていきます。そして、進学したり、夢を追いかけたりしながら成長しています。いずれ、彼らも、後輩遺児にとってのロールモデルとなっていくのでしょう。

今後、LSPにおいても、このようなポジティブな循環が生まれていくと考えています。それが、遺児家庭の子どもたちが直面しがちな負の連鎖(進路選択の狭さや、学習・体験機会の少なさなど)を減らし、家庭の経済力による教育格差を埋める動力のひとつになると、私たちは信じています。

5年目を迎えたLSPは、開始当初より多くの方々のご支援によってここまで成長してきました。これからも、遺児の子どもたちが安心して学び、自らの世界を広げるきっかけを得られる環境づくりを目指し、活動を続けて参ります。

LSPには、子どもたちに寄り添い、伴走してくださるサポーターの存在が欠かせません。

2025年度に、ボランティアとしてプログラムに参加してくださる大学生や若手社会人の方を1月から募集します。ご関心がある方は、ぜひ記事後編もお読みください。

>後編:2025年1月中旬に公開予定